IL GIALLO DELL’ESTATE – Oh oh oh oh oh, i Righeira, la playa e il 1983

Parafrasando quella vecchia lenza di Federico Fiumani, “dov’eri tu nel 1983?”. Anzi, più precisamente: dov’eri tu nell’estate del 1983, la prima delle trentamila volte che hai sentito Vamos a la playa? Rispondo alla mia stessa domanda: avevo 15 anni e ero in Sardegna con i miei, in un villaggio vacanze chiamato Il Califfo (Califano non c’entrava niente, purtroppo). Sì, proprio il classico, archetipico, terrificante – intonazione fantozziana – villaggio vacanze anniottanta, quello con task force di milanesi arricchiti-ma-non -così-tanto (se no non sarebbero stati lì), corsi di windsurf/tiro con l’arco/yoga/ping pong, giochi-caffè, balli di gruppo in piscina e tutto il resto del depliant Valtur. Un posto che ho odiato ferocemente dal primo minuto in cui ci ho messo piede fino a quando la Lancia Beta di mio padre è uscita dal parcheggio in direzione traghetto, e ancora oggi mi stupisce che i miei sforzi mentali per farlo esplodere, tipo Daria Halprin in Zabriskie Point, non avessero avuto successo. Mia madre e mio padre, invece, che all’epoca avevano rispettivamente diciassette e dieci anni meno di quanti ne abbia io adesso, si divertivano molto. Retrospettivamente, un po’ li capisco: gli orrendi anni 70 erano finiti anche per loro.

Sta di fatto che fu lì, nella atroce canicola post-prandiale a bordo piscina in quell’inizio di luglio 1983, che per la prima volta ascoltai prorompere da una radio quel riff di synth e quel refrain che lo senti una volta e non lo dimentichi più per tutta la vita. Oggi lo chiamano “earworm”, io preferisco attenermi al più classico “trapano”. Ricordo due cose: la prima è che come probabilmente milioni di altri ho pensato automaticamente che quelli che cantavano fossero spagnoli (e invece erano due formidabili cazzoni di Barriera di Milano e Settimo Torinese, pensa un po’), e la seconda è il “ma che è stammerda??” sibilato dall’insegnante di chitarra del fetido villaggio vacanze, un milanese (e come ti sbagli?) simpatico come la scabbia che vessava tutti quotidianamente con Wish You Were Here, La canzone del sole e Generale. Forse è anche per quello che quei due pisquani finto-spagnoli mi furono immediatamente simpatici e che quarant’anni dopo penso ancora che Vamos a la playa sia una canzone pop immortale.

Tutto questo per dire che ho iniziato Oh, oh, oh, oh, oh – I Righeira, la playa e l’estate 1983 di Fabio De Luca (edizioni Nottetempo) con la certezza che mi sarebbe piaciuto. Per tre motivi, sostanzialmente. Il primo, appunto, è che ho sempre avuto un debole per Vamos a la playa ma soprattutto per i Righeira orgoglio-de-sta-città. L’estate sta finendo mi commuove tutte le volte che la sento e penso sia una delle più belle canzoni italiane di sempre, Luciano Serra pilota la trovo geniale (Amedeo Nazzari + New Order!), lo spleen urbano di Vivo al 139 mi intenerisce, mentre mi piace un po’ meno No tengo dinero che mi è sempre sembrata una Playa riuscita peggio. E poi quei due mi facevano morire dal ridere quando li vedevo in televisione. Mi mettevano allegria. Non c’entrano niente quegli stupidi e paraculissimi concetti tipo “guilty pleasure” o “scheletri nell’armadio”: no, a me i Righeira sono sempre piaciuti davvero, così come mi piacevano davvero Ivan Cattaneo, Sergio Caputo, i Matia Bazar, il Gruppo Italiano, tutta gente che nel libro sfila doverosamente al banco dei testimoni. Laddove invece di tanti altri nomi citati nelle stesse pagine posso solo dire che mi facevano paura e dai quali mi sentivo minacciato fisicamente, ma di questo dopo.

Il secondo motivo è che adoro la scrittura di Fabio De Luca. A mio parere, una delle tre-quattro migliori penne italiane in ambito giornalistico-musicale, uno così bravo che gli ho persino perdonato l’aver fatto a pezzi i Ramones in quel leggendario speciale di Rumore di venticinque anni fa, “La corazzata Potëmkin” (idea sua, mi pare di ricordare), lo stesso in cui i Groovers, cioè il sottoscritto e Pierpaolo Vettori, brutalizzarono Henry Rollins. Conoscendo le rispettive fanbase, non so chi dei due avesse rischiato di più la pelle. Comunque: De Luca a scrivere è un fuoriclasse assoluto, e siccome negli ultimi anni lo fa con molta parsimonia bisogna cogliere l’occasione al volo.

Terzo e ultimo motivo: come è evidente, un argomento del genere srotola tutto un reticolato di riferimenti generazionali e localistici nel quale non potevo non finire avviluppato. Ci sono decine di inneschi che appena ci cammini sopra fanno esplodere memorie su memorie, anche quelle che ti eri sforzato di seppellire tipo detriti tossici. Insomma, ero sicuro che questo libro mi sarebbe piaciuto. Quello che non immaginavo è che mi sarebbe piaciuto così tanto.

Con sprezzo della banalità, mi viene da definire Oh, oh, oh, oh, oh in parte indagine, in parte oral history, in parte saggio storico-sociale (non sociologico) su una canzone e su un periodo. Ma soprattutto indagine. E infatti è proprio un cliché cinematografico che mi viene in mente fin dalle prime pagine: l’autore come il Christian Bale/Arthur Stuart di Velvet Goldmine, giornalista- misto-Philip Marlowe, quello che si mette cocciutamente sulle tracce del fantasma pop di un’epoca lontana. Analogia che forse sarà passata per la mente anche a De Luca, che infatti all’inizio si descrive/immagina così: “seppellito in un sottoscala umido e male aerato, di fronte a un muro mezzo scrostato sul quale svolazzano dozzine di fotografie, date e ritagli di giornali (…) uno di quei protagonisti di serie tv true crime – in genere ex detective in pensione oppure caduti in disgrazia – ossessionati da un’indagine della quale non sono venuti a capo e che gli consuma la vita”.

Come in tutte le indagini sfilano prove, reperti, indizi, “si dice”, ricostruzioni oggettive e soprattutto testimonianze di persone informate dei fatti. Alcune di queste vorresti durassero il doppio o il triplo, tanto sono vive e coinvolgenti. Dagli inevitabili Linus, Cecchetto, D’Agostino, Massarini ai ricordi scintillanti di glitter e arguzia di Raffaella Riva e Patrizia di Malta del Gruppo Italiano (la cui Tropicana è forse la hit 1983-ina più assimilabile, per gusto, tema e ispirazioni, a Vamos a la playa), dalla sempre radiosa Antonella Ruggiero a Carmelo La Bionda, purtroppo scomparso poco dopo l’intervista, a personaggi assolutamente incredibili come Claudio Casalini, discografico e dj del bel mondo romano anni 70-80 (“sono il primo a aver suonato Barry White in Italia: la gente mi chiedeva ma chi è, Alberto Lupo?”) la cui vita alla Manuel Fantoni – così rappresentativa di quella che De Luca definisce “disco-commedia all’italiana” – andrebbe raccontata da uno Zampa o un Monicelli dei tempi d’oro.

Come ogni detective che si rispetti, l’autore viaggia molto per andare a raccogliere le sue testimonianze. Lo vediamo prendere un sacco di treni, trenini, tram e metropolitane per andare ad appuntamenti in bar, barucci, dehors, caffè, stabilimenti balneari (ovviamente, visto l’argomento). Da Cervia (per i N.O.I.A.) a Milano, da Riccione al comprensorio per ricchi dell’Olgiata (con tanto di guardiani armati), dalla Torino righeiriana percorsa in lungo e in largo a posti improbabili come Vimodrone. Tutto ciò dà ritmo – tunz tunz tunz, o forse meglio ciuf ciuf ciuf – alla narrazione, ma allo stesso tempo suggerisce paralleli tra epoche diverse nei quali sono protagonisti i luoghi, come sono oggi ma con lo spettro incombente di come erano allora, in quell’Italia da secondo boom economico eppure ancora irriducibilmente provinciale. Una specie di hauntology all’italiana. Come quando vai a cercare una sala prove in via Accademia Albertina – quella dove nel dicembre del 1981 è nato il germe di Vamos a la playa – e ci trovi un negozio di tappezzeria.

Ed è proprio in quell’Italia e in quella industria discografica ancora provinciale e naif, per quanto popolata di personaggi smagatissimi e con l’istinto ferino riguardo a “cosa può funzionare” – che prende corpo in un periodo di tempo abbastanza lungo e vari stop and go la creatura Vamos a la playa. Il termine “creatura” può suggerire qualcosa prodotto in vitro, secondo la tradizione consolidata della hit-factory. In parte un po’ è stato così, ma molto di più è stato il risultato di incastri fortuiti, coincidenze, incontri (il demo industrial-wave della versione originaria che grazie a Susanna, amica di Johnson e Michael Righeira, finisce nelle mani dei fratelli La Bionda, gli Svengali del duo sabaudo con i quali tuttavia si costituisce un rapporto quasi paritario). E naturalmente della follia sgangherata ma a modo suo lucidissima di due ventenni della periferia torinese appassionati di punk, new wave, discomusic, Marinetti, drum machine e cravatte disegnate da Ettore Sottsass. Dalla mescolanza di tutto ciò – e il libro lo racconta benissimo – è venuto fuori quel miracolo di Vamos a la playa. Una canzone che ha fatto ballare e fischiettare milioni di persone nonostante parlasse del fall out dopo-bomba (ma quanti se ne rendevano conto? Io no per esempio, l’ho scoperto solo anni dopo). Una canzone che tutti, ma proprio tutti, conoscono. Anche chi nel 1983 era una lontanissima ipotesi. Ho fatto la prova con mio figlio di otto anni. Gliel’ho fatta ascoltare e gli ho chiesto “ma senti un po’, questa la conosci?”, lui ci pensa per tutta la intro poi quando parte il refrain mi dice “ah sì, certo!”. Ora, io sono sicuro che non l’avesse mai sentita fisicamente prima. Ma Vamos a la playa è quel genere di canzone: quella che entra nel dna di una nazione e si trasmette geneticamente.

Poi c’è tutto il discorso del contesto, dello sfondo e della cornice. Non a caso il sottotitolo del libro è “I Righeira, la playa e l’estate del 1983”. Eccolo: il 1983. Secondo De Luca, col quale sulla base dei miei ricordi credo di concordare, è quello il primo vero anno degli Ottanta. O almeno di quei mitici, famigerati anni Ottanta le cui rievocazioni infinite ce li hanno fatti uscire dagli occhi e soprattutto dalle orecchie. Logica vuole, dunque, che il 1982 fosse invece l’ultimo dei Settanta, decennio lungo per antonomasia (era cominciato nel 1968) chiuso definitivamente dalla voce di Nando Martellini che scandisce per tre volte “campioni del mondo!”. Chiunque abbia avuto l’età della ragione all’epoca, soprattutto se proprio in quel periodo si affacciava all’adolescenza dopo una infanzia scandita da terrorismo e crisi economica, oltre che da Giochi senza frontiere, piste Scalextric e Novantesimo minuto, non può che essere d’accordo. Proprio in quel lasso di tempo, tra l’82 e l’83, si avvertì per la prima volta un cambiamento di scenografia e di clima. Nel libro, Roberto D’Agostino (nell’83 non ancora lookologo arboriano) sostiene invece che tutto era cominciato nel ’78, con la gente che tornava a uscire e aveva di nuovo voglia di divertirsi dopo quell’eterna assemblea extraparlamentare che erano stati gli anni 70. Sarà, forse lui che è di un’altra generazione ha avuto quell’impressione. Chi ha la mia età invece ha troppi ricordi da bambino di lenzuola sull’asfalto in qualunque telegiornale del ’79 o dell’80 per essere d’accordo. Personalmente, avanzo un’altra interpretazione cronologica. E cioè che il 1983 in realtà fu una chiusura anch’esso. Nello specifico, di quella breve finestra temporale nella quale in Italia – a livello inizialmente underground ma, come Vamos a la playa testimonia, con ricadute decisamente overground – la creatività dei giovani, la sincera voglia di qualcosa che fosse nuovo e diverso da quel tunnel degli orrori appena attraversato, le mille influenze che arrivavano dall’estero ma anche quelle autoctone, potevano dare inizio a un decennio molto diverso da quello che poi sarebbe diventato. Molto più libero, gioioso, anarchico anche da un punto di vista pop. A un certo punto c’era di tutto, nell’alambicco: il punk e il postpunk, l’elettronica, le nuove tecnologie, il situazionismo, l’onda lunga del post-’77, il citazionismo intelligente degli anni 50 e 60 (ma pure dei 30 e dei 40, senza connotazioni sospette) non ancora preda della tediosa nostalgia stile Anima mia, nuovi scrittori, nuovi artisti, nuovi designer, nuove riviste, nuovi locali, una rete di etichette indipendenti. E soprattutto non c’era più quella mostruosa palla al piede della politica e dell’ideologia ad appesantire tutto. Tempo un anno, e dal 1984 circa tutto ciò degenererà – con le solite dovute eccezioni – in disimpegno, rampantismo, paninari, musica in gran parte orrenda e vestiario ancora peggiore. Il bisogno di leggerezza e il gusto sano per il lato frivolo della vita diventeranno obbligo di divertirsi per decreto, kitsch che non ha più nulla di creativo e surreale ma si riduce al puro e semplice cattivo gusto. Ovvero: gli anniottanta che tutti ricordiamo e che io ho odiato quanto quell’accidente di villaggio vacanze in Sardegna.

Lo ammetto: faccio ancora oggi molta fatica a confrontarmi con quel mondo. Per sfuggire al quale mi ero rifugiato in un altro, fatto di…va beh, sostanzialmente di quello di cui ho sempre scritto come giornalista che si occupa di musica. Ci sono nomi e argomenti, in Oh, oh, oh, oh, oh, nei confronti dei quali mi avvicino tuttora con scafandro e contatore geiger. Tutto quell’universo di Festivalbar, disco remix, Radio DJ, stilisti, Fiorucci, Armani, darkettoni, wannabe berlinesi, Videomusic, balearic pop, e così via. Ma non solo: ho delle difficoltà – su un piano decisamente più nobile – anche con personaggi degnissimi e giustamente molto amati come Pier Vittorio Tondelli, com’è ovvio qui citato più volte. Non ho mai sfogliato un numero di “Frigidaire”, e della mitologica Firenze new wave credo non me ne sia mai fregato niente. Eppure, paradossalmente, i miei momenti preferiti nel libro di De Luca sono quando si immerge in argomenti a me alieni. Per esempio c’è una chiacchierata con Francesca Delogu, ex direttrice di Cosmopolitan Italia, tutta incentrata sul lato “fashionista” della questione Righeira – e 1983, e tutto il resto – che mi ha letteralmente rapito. Ecco, questa è una capacità che invidio all’autore. Quella di saper guardare in certi abissi estetici, essendone chiaramente attratto, ma senza farsene risucchiare e traendone sempre considerazioni illuminanti. Se si vuole parlare di cultura pop in modo davvero interessante e fertile, forse non è una buonissima idea pensare che non valga la pena soffermarsi su tutto ciò che esula dai bootleg dei Feelies, dal catalogo SST, dalle antologie della Sarah Records e dei primi sette volumi di Back from the Grave (tutte cose che peraltro credo De Luca conosca perfettamente).

Competenza, passione per il soggetto di cui si tratta ma soprattutto scrittura fanno sempre la differenza. Tremo al pensiero di cosa avrebbe potuto diventare questo libro in altre mani. Per fortuna De Luca è uno che non giudica, non filosofeggia, non monta in cattedra, non si lancia in funambolismi post-moderni e se si abbandona a qualche inevitabile nostalgia quanto meno è di prima mano. Lo stile è inappuntabile, e godibilissimo. Ho il sospetto che per lui abbia contato molto più Arbasino che Lester Bangs, e se a volte è evidente il debito di riconoscenza verso maestri come Tommaso Labranca, e nel gusto per il gioco di parole addirittura verso il già citato D’Agostino, c’è da dire che non c’è mai la minima ombra di cinismo. Anzi, esattamente l’opposto. La chiave emotiva con cui si racconta l’argomento è quella dell’affetto. Per quel periodo, quei personaggi, quella musica. Il che permette di evitare tanto l’agiografia retromaniaca quanto la pallosa freddezza della dissertazione da cultural studies. Con in più, un contrappunto di malinconia perfettamente adeguato all’oggetto. Perché non c’è dubbio che nei Righeira, in quel mondo e in diverse di quelle canzoni ci fosse un lato profondamente malinconico, magari inconsapevole. Forse perché avevano già intuito che certi futuri possibili e sognati non si sarebbero mai avverati. E cosa può esserci di più malinconico di Blue Monday che risuona in una casa appena svuotata e che ci si sta per chiudere alle spalle definitivamente?

A proposito di stile, malinconia e capacità di evocare tempi e luoghi passati. Ci voleva un genovese trapiantato a Milano per raccontare così bene la Torino di quel periodo. Attraverso i ricordi di Stefano Righi/Johnson Righeira, certo, ma anche nei sopralluoghi dell’autore sul posto. In certi passaggi ho avuto proprio la sensazione di rivederla e riannusarla, quella Torino del 1983 (che è stato l’anno di Vamos a la playa ma anche quello del rogo dello Statuto). Una città molto più classista e a compartimenti stagni di oggi. Per me, piccolo borghesuccio di Cit Turin, la Barriera di Milano di Johnson, così come altri quartieri di periferia, semplicemente non esistevano. Mi ricordo di una volta in cui andammo a casa di un nostro compagno di scuola che stava alla Falchera, e mentre viaggiavamo sul 71 con lo stesso spirito di Fitzcarraldo sul Rio delle Amazzoni diedi un ulteriore botta alla mia già non irresistibile popolarità dicendo “beh, speriamo che i nativi non siano ostili”. Oggi per una battuta del genere verresti crocifisso via social, allora per fortuna ci si limitava alle cinghiate in faccia, che erano comunque un metodo più onesto e genuino di mostrare disappunto. Era comunque una città che, con tutti i suoi difetti, in modo carsico vedeva nascere delle cose. Mentre oggi, per citare De Luca, “come la Londra di Burial, Torino è una città perseguitata non tanto dal passato, quanto dai suoi futuri perduti”. Questa me la rivendo, sicuro.

La Torino appesa per il collo a mamma Fiat. La Torino con più di un milione di abitanti, in cui l’ondata migratoria interna si era conclusa da qualche anno e quella esterna non era ancora cominciata. La Torino in cui Juve e Toro non abitavano ancora galassie diverse (nel 1983 uno dei due stranieri granata era il “vice-Maradona” Patricio Hernandez: segnalo a De Luca l’assonanza con Patrick Hernandez). E visto che si parla di estate la Torino che ad agosto si desertificava, letteralmente. Una delle pagine più belle del libro racconta proprio quando Johnson Righeira ebbe l’ispirazione, in quel vuoto cosmico ferragostano, per una strofa di L’estate sta finendo, quella che recita “è tempo che i gabbiani ritornino in città”. Era lì che viaggiava sul 3 – ah, l’odore delle foglie secche e di gomma bruciata dei vecchi tram torinesi! – e mentre passa sulla Dora all’altezza del ponte Bologna vede uno stormo di gabbiani sorvolare il fiume. C’è tutto, lì dentro: Gozzano, Fruttero & Lucentini, Gipo Farassino, Fred Buscaglione & Leo Chiosso.

Stefano Righi alias Johnson Righeira viene fuori esattamente come ti immagini che sia. Simpatico, gaglioffo, casinaro, a volte inaffidabile (la parte iniziale in cui De Luca narra i tentativi di mettersi in contatto con lui via whatsapp è impagabile), geniale, appassionato, di cuore. E 101% torinese. Pur essendo concittadini e con presumibilmente molte conoscenze in comune, gli ho parlato di persona solo una volta, per circa trenta secondi. Era seduto davanti a me sull’aereo che ci stava portando a Barcellona per il Primavera (lui come spettatore, anche se un “Righeira play the hits” all’Auditori sarebbe stata un’idea mica male). Non parlammo di new wave e synthpop, ma della qualità pessima del servizio di Easy Jet. Finito, questa è la mia esperienza con Johnson Righeira. Però, ripeto, mi è sempre sembrato istintivamente simpatico, uno di quelli con cui potevi fare le cinque di mattina a chiacchierare alle Cantine Risso, e il libro conferma l’impressione. Manca invece la voce di Michael Righeira/Stefano Rota, che non ha voluto essere interpellato. Come viene specificato fin dalla prima pagina, i due “stanno litigati” da qualche anno. Sui motivi si sorvola con molta delicatezza e rispetto. C’è però un punto in cui Johnson parla di Michael, su esplicita domanda di De Luca, e colpisce la somiglianza con quello che George Michael disse di Andrew Ridgeley: “Senza Michael, tutto quello che ti ho raccontato in questi mesi non sarebbe mai potuto succedere. Anche se sono stato io il motore iniziale della cosa, senza la sua energia e la sua forza nulla di tutto questo ci sarebbe mai stato: il mondo dei Righeira lo abbiamo immaginato insieme”. Chissà se un giorno si riappacificheranno, magari al chiosco di qualche playa, fosse anche quella del Sangone. Magari succederà, magari no. Quello che dovevano fare insieme, comunque, lo hanno fatto.

Non riesco a trovare appunti da fare a Oh, oh, oh, oh, oh. Tranne due, ma sono sciocchezzuole da nerd. Il primo è un errata corrige, ovviamente non musicale (come potrei?) ma calcistica: a Messico 86 l’Italia venne sbattuta fuori negli ottavi, non nei quarti. Il secondo invece è la delusione per non aver visto citato – ma forse me lo ricordo solo io – uno dei miei aneddoti preferiti Righeira-related. Quando cioè i due vennero menati dai Marillion. Pensateci un attimo. I-Righeira-menati-dai-Marillion. Non è un crash in grado di creare un cortocircuito logico e spaziotemporale assoluto? Io ho questo netto ricordo di averla sentita raccontare da Johnson a Red Ronnie in una puntata di Be bop a lula, o quel che era. Credo fosse l’85, in qualche modo c’entrava l’Heysel (e qui purtroppo non c’è niente da ridere), le due parti si erano incrociate in qualche albergo e Johnson e Michael avevano pensato bene di urlare “english animals!”, con quegli altri che anche giustamente si erano un po’…risentiti. Comunque la parte più divertente è quando Johnson nominava il cantante della band inglese: “sai, il tipo che canta, come si chiama..Fish…(pausa)….FISH”. Il modo in cui pronuncia il nome (come a dire: “cioè, ma come cazzo fai a farti chiamare Fish?”) era purissimo umorismo e understatement da piola di corso Giulio Cesare.

Ci sarebbero diversi altri aspetti interessanti del libro su cui soffermarsi – dalle riflessioni su “che cos’è davvero un tormentone” al “quanto si guadagnava con un tormentone?” – ma ho già fatto fin troppi spoiler e non vorrei rovinare ulteriormente il piacere a chi non l’ha ancora letto. Avendo iniziato con una parafrasi, chiudo con un’altra parafrasi che cita direttamente proprio gli eroi di questa storia: “l’estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando vecchio, anche se non mi va”. Negli ultimi tempi mi sono sorpreso più di una volta con la guardia abbassata rispetto a certi babau della mia adolescenza. Mi sono divertito con Pop Life di Luca De Gennaro, mi sono commosso con il documentario sugli Wham, adesso questo libro. Cos’altro devo aspettarmi? Comprerò la discografia degli Alphaville? Mi scioglierò con un biopic su Howard Jones? Divorerò una autobiografia di Nik Kershaw? Meglio non pensarci. Either I’m too sensitive or else I’m getting soft, come diceva un tizio. Il concetto di “memoria condivisa” in genere è applicato a cose infinitamente più serie e drammatiche della music pop. Ma anche qui può avere un suo senso.

Non ce la farò probabilmente mai a dire “formidabili quegli anni”. Quello no. Magari in una prossima vita. Ma questo libro formidabile lo è sul serio. Ah, nel caso non si fosse capito: io e l’autore nell’estate del 1983 avevamo la stessa età. Anche adesso, suppongo.

HIS EVER CHANGING MOODS – Intervista a Paul Weller

Paul Weller è uno che intimidisce. Per almeno quattro ragioni. La prima è il carisma. La seconda è che non sta mai fermo, si muove a scatti e quando parla ti guarda direttamente negli occhi. La terza è la sua fama di mangia-giornalisti. La quarta vale solo per scrive, ed ha a che fare con il vecchio adagio che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi personali perché eccetera eccetera. Il risultato è che il registratore, intimidito pure lui, si inceppa dopo mezzo minuto, e mentre il sottoscritto si arrabatta per farlo ripartire cercando nel contempo di fare il disinvolto con la star – “una sigaretta, Paul?” “No, non fumo mai prima di un concerto.”. “Ah, giusto, ci mancherebbe altro.” – la prima domanda la fa proprio lui, l’intervistato.

Are you nervous, mate?

Figurati. Non c’è motivo. A parte il fatto che mi trovo davanti a un mio mito ultraventennale e che proprio ieri ho letto di una tua vecchia intervista nella quale già alla terza domanda minacciavi il giornalista di spaccargli la faccia…

Ah, ma quella è roba di dieci anni fa. Altri tempi. Le interviste oggi quasi mi divertono, contrariamente a quello che succedeva in passato. E poi si trattava di un giornalista inglese, altra razza. Qui siete più civili. Gran parte della stampa lassù da noi è inqualificabile. Quella musicale poi è anche peggio della media: si danno un sacco di arie intellettuali, poi però mantengono sempre questa maledetta impronta da “tabloid”, non se la toglieranno mai. Si cerca lo scandalo, la si butta sul personale. Ma a chi gliene frega della mia vita privata, o di quante pinte bevo al pub? A me interessa solo parlare di musica, e credo che a chi legge debba interessare soprattutto quella. Per cui non ti preoccupare. Al massimo, alla prima domanda non gradita.. (accenna una mossa di pugilato, fortunatamente aggiungendoci una risata, NdI)

Fantastico, ora sì che sono rilassato. Bene, allora parliamo di… musica? Il tuo nuovo disco mi pare decisamente più tonico degli ultimi due in studio.

La penso anch’io così.

Meno male.

No, davvero. Penso che sia in assoluto la cosa migliore che abbia mai fatto. Meglio anche di Stanley Road o del mio primo album da solista, che per motivi diversi sono i lavori ai quali mi sento più affezionato. In As Is Now ho messo dentro tutto quel che mi piace, è come se avessi compresso i miei grandi amori musicali. A little bit of funk, a little bit of soul, a little bit of folk, a little bit of… whatever. Le canzoni sono dirette, alcune come Come On Let’s Go o From The Floor Boards Up sono rock’n’roll e ti arrivano dritte in faccia, pensa ai primi pezzi degli Stones, ai singoli dei Sex Pistols, Holiday In the Sun … bang! …quel feeling lì, insomma. E poi ci sono quelle più sottili, con le melodie che puntano al cuore, proprio come… non so, ti ricordi certe ballate di Otis Redding? …ecco, As Is Now è quello che un disco pop dovrebbe sempre essere. Illumination e Heliocentric avevano canzoni troppo lunghe, forse mi ero fatto prendere la mano. Ascoltate singolarmente funzionano, ma tutto l’insieme alla fine suona un po’ ridondante. Non che ci sputi sopra, sono due buoni album, ma a posteriori mi accorgo che non mi rappresentano del tutto. Questo invece è venuto fuori esattamente come volevo.

Le canzoni di As Is Now, rock’n’roll o ballate che siano, hanno in effetti un’immediatezza formidabile. La produzione è eccellente, ma c’è quella frenesia un po’ sporca da “buona la prima” che fa sembrare il disco quasi un live non dichiarato…

È così. Lo abbiamo registrato in meno di due settimane, con pochissimo lavoro di post-produzione. Credo che si avverta la freschezza tipica di un’incisione dal vivo. C’è quel senso di urgenza, quasi come se il disco si fosse creato da solo. Guarda, è andata in questo modo: avevo una ventina di canzoni pronte, il venerdì ho finito il tour, durante il weekend ho scelto i pezzi, il lunedì eravamo in studio, dieci giorni dopo il disco era finito. That’s rock’n’roll.

Hai detto che è un disco che ti rappresenta alla perfezione. Quindi immagino che il titolo sia una specie di dichiarazione auto-pubblicitaria: “eccovi il Paul Weller di oggi, enjoy him!” Mi ha fatto venire in mente, forse anche per il lettering del titolo e la foto di copertina, una vecchia usanza dei Sixties. Penso a dischi come Rolling Stones Now! o Here Are the Sonics. Il prodotto artistico e l’advertising insieme, un concetto molto pop-art…

Hai centrato abbastanza bene la questione. La copertina è davvero ricalcata su una serie di cartoline pubblicitarie degli anni Sessanta, opera di un cartellonista piuttosto famoso all’epoca. Ma è più per il gusto della citazione che per altro. Il grosso delle mie influenze viene sempre da quel periodo, sarebbe stupido negarlo, ma il giorno che mi accorgessi di fare del revival appenderei la chitarra al muro e mi dedicherei a qualcos’altro. Adoro i Sixties, lo sanno tutti, la ma nostalgia non mi interessa. Quello che voglio è fare musica che suoni contemporanea, che sia importante oggi. È il concetto che mi ha sempre guidato nella mia carriera di musicista, trent’anni fa come adesso. Le canzoni dei Jam erano giuste per il 1979, quelle degli Style Council per il 1985. E queste sono state scritte per essere ascoltate oggi, non nel 1967, nel ‘68 o in un altro fottuto anno del secolo scorso.

A quanto pare la voglia di andare veloce non ti è passata, nonostante gli anni.

Sono un vecchio mod. Non mi passerà mai.

Già, ma mi chiedevo se la pressione che senti oggi è la stessa di quando a neanche ventitré anni spedivi regolarmente ogni singolo in cima alle classifiche.

La pressione della musica, quella sì continuo a sentirla. Tutto ciò che ci gira attorno, l’industria, la stampa, le charts, beh quella roba non mi fa più né caldo né freddo. Ho imparato a gestirla. Arrivi a un punto della tua vita in cui capisci che l’unica cosa che conta è la tua integrità come musicista, il resto sono cazzate. All’epoca dei Jam si viveva talmente veloce che all’inizio non me ne rendevo neanche conto, poi quando mi fermavo un attimo montava tutta l’angoscia che proviene dal sentirsi intrappolato nel music-business. A vent’anni è difficile fronteggiare l’insuccesso, ma ti assicuro che confrontarsi con il successo è infinitamente più dura. Ti può stritolare. È una droga che agisce a due livelli, ti rifila euforia e depressione con la stessa intensità. Da un lato hai realizzato tutto ciò che sognavi la prima volta che hai preso una chitarra in mano. Immagina di avere dodici anni e di iniziare a suonare. Mentre sei lì che imiti le tue canzoni preferite alla radio, la tua massima aspirazione è formare una band. Poi quando ce l’hai, vorresti che fosse una band che incide un disco. E dopo ancora vorresti che fosse una band che incide un disco che va al numero uno in classifica. E poi, una volta che al numero uno ci sei arrivato? Che altro puoi sognare? Era quello il problema, negli ultimi tempi dei Jam. A ventiquattro anni è un bel casino, non sei più sicuro di niente. Adesso è tutto molto più semplice: il mio unico sogno è continuare a fare quel che faccio, che è scrivere canzoni. Quello è il massimo. E poi suonare dal vivo, che è il massimo dei massimi! Adoro andare in tour. Il rovescio della medaglia è l’essere lontani dalla famiglia, ma la vita on the road, nonostante tutta la noia o la malinconia o lo squallore dei tour-bus con quelle maledette partite a carte nelle quali perdo sempre, mi piace ancora adesso.

Sembra che tu ti diverta più oggi che venticinque anni fa.

È esattamente così. Anzi, è oggi che mi diverto davvero.

Ripensando alla tua gioventù con i Jam, cosa provi?

Orgoglio. Abbiamo fatto grande musica, grandi canzoni. Ma non poteva durare all’infinito.

Forse anche perché avevate iniziato giovanissimi.

Già, io avevo sedici anni. No, aspetta, quattordici.

Come è stata la tua educazione musicale?

La stessa di quasi tutti quelli della mia generazione: la radio, i dischi, John Peel. Io poi ero particolarmente fortunato, perché c’è sempre stata musica in casa. Negli anni Sessanta mia madre era ancora molto giovane, quando sono nato io aveva solo diciotto anni. Era appassionata di pop e comprava una quantità incredibile di 45 giri. Roba buona: Beatles, Elvis, Shadows, Hollies. Mio padre invece suonava il piano, anche se solo a livello amatoriale. Ho incominciato a capire che per me la musica era una cosa seria verso il ’66, ’67. Accendevo la radio e sentivo questi singoli fantastici degli Small Faces, dei Kinks, degli Who. E poi Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Sgt. Pepper’s… la mia venerazione per i Beatles è iniziata allora e mi ha accompagnato per tutta la vita. Ancora oggi ascoltare la voce di Lennon mi commuove, ma c’è stato un periodo, subito dopo il loro scioglimento, in cui ero totalmente ossessionato, come poteva esserlo solo un ragazzino a cui hanno portato via la sua automobilina preferita. Non potevo credere che non ci sarebbe stato mai più un nuovo 45 dei Beatles. Ero talmente disperato che per anni ho comprato i peggiori dischi di Ringo Starr per consolarmi (risate, NdI).

L’amore per i Beatles è sempre stato piuttosto evidente nella tua scrittura. A volte, forse, persino un po’ troppo evidente.

Ah, ok, so dove vuoi andare a parare. Start!, giusto? Sì, è vero, assomiglia tantissimo a Taxman, ma se ho sempre negato che fosse una scopiazzatura di quella canzone c’è un motivo. Ed è che in realtà stavo cercando di copiare il suono di chitarra di Syd Barrett, non di George Harrison!

Syd è un’altra delle tue grandi passioni.

Assolutamente. Ricordo ancora quando ascoltai Arnold Layne e See Emily Play alla radio. Non avevo neanche dieci anni, ma mi si accese una luce nel cervello. Non avevo la minima idea di che diavolo stessero cantando, chi fosse questa Emily o perché questo Arnold si vestisse come una donna, ma il suono mi si conficcò nella mente all’istante.

E la musica nera quando l’hai scoperta? Immagino che da bravo mod tu fossi un fanatico del Northern Soul…

No, quello me lo sono perso. Quando andava forte quel genere di serate, verso il ’71, ’72, ero ancora troppo giovane per spostarmi da Woking fin su a Manchester o Wigan. Ne ho sentito parlare dopo, quando tutto era finito. Ma non avevo bisogno del northern soul per avvicinarmi alla musica nera. Ero già perso nella Motown, nella Stax, nella Atlantic. E poi il northern era un movimento di puristi, e io non sono mai stato un purista in fatto di black music. A me piace tutta la musica nera. Tutta. Oggi come ieri. Il soul, il jazz, il blues, l’r&b, il reggae, l’afro-beat. Adoro allo stesso modo Fela Kuti e Curtis Mayfield, John Coltrane e James Brown. Per un certo periodo, all’inizio degli anni ’90, ho ascoltato anche molto hip-hop, gruppi come i Tribe Called Quest o gli Arrested Development avevano un sacco di soul. Ho perso interesse quando il rap è diventato un fenomeno commerciale e basta.

Tu sei una delle persone ideali a cui rivolgere la fatidica domanda, ovvero: cosa è che rende così speciale la musica nera?

Credo che abbia a che fare con qualcosa di ancestrale. È il suono che abbiamo dentro, perché tutti veniamo dall’Africa. Forse è una teoria un po’ usurata, ma non saprei spiegarlo diversamente. Poi, chiaro, c’è tutta la storia della sofferenza e del riscatto del popolo nero, ma quello viene dopo. Ti rapporti a quella vicenda e questo ti fa apprezzare ancora di più quei suoni che ne sono l’espressione, ma all’origine di tutto c’è un ritmo primordiale che hai sentito migliaia di anni fa in Etiopia o nel Mali o dio sa dove, laggiù in Africa.

Ovunque fosse, comunque molto lontano da Woking. Crescere in una realtà così piccola e provinciale ha accentuato il tuo bisogno di distinguerti?

Quando vivi in un posto così è facile emergere dalla massa, farsi notare a causa dei tuoi gusti musicali o del tuo modo di vestire. Insomma, non è come vivere a Carnaby Street. Ma non ho nulla contro Woking. Non sono di quelli che odiano le proprie radici, tanto è vero che ci torno spesso, ho ancora una casa laggiù. Woking non è un posto così terribile, è una nice little town, la classica realtà suburbana tipicamente inglese, ma certo è molto, molto noiosa. Soprattutto quando sei teenager e sogni di diventare musicista e girare il mondo. Il punto non è che volessi scappare da Woking o dalla mia famiglia. La ribellione era contro tutto il mondo che avevo attorno: la scuola, le uniformi, il conformismo sociale, la musica oscena che ti propinavano le radio e la televisione a metà degli anni ’70. Fossi cresciuto a Londra avrei provato la stessa voglia di scappare. Ovviamente, avrei avuto tutto più a portata di mano. A Woking potevi giusto ubriacarti al pub e fare a botte con qualcuno il sabato sera, quello era il top del divertimento. Così nei week-end si prendeva il treno e si andava a Londra. Hai presente In The City, la canzone? Beh, parla di quello. Era un tributo alla magia che esercitava su di noi provinciali la metropoli. Lì c’era tutto: i locali, i mercatini di dischi, le boutique alternative come Sex, il negozio di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood su King’s Road. Che tra l’altro era maledettamente caro, credo di non aver mai comprato niente lì dentro.

L’attenzione maniacale per il look, l’adesione totale allo stile mod, anche quelli sono espressione di quella voglia di scappare dalla noia e dal conformismo di cui parlavi?

In parte sì. Ma in realtà ha più a che fare con la cultura pop, nella quale mi riconosco da sempre. In Inghilterra i due aspetti – musica e stile – sono sempre andati di pari passo. L’ossessione per l’abbigliamento è un tratto costante della pop-culture. Forse dipende dal fatto che molti musicisti provengono dalla working class, la ricerca della camicia o del paio di scarpe giuste è importante come quello di una Rickenbacker d’epoca. È un segno distintivo, vuol dire che ce l’hai fatta, che ti sei lasciato dietro il grigiore dei quartieri-dormitorio in cui sei cresciuto. Non a caso gli hippy erano invece quasi tutti di famiglie ricche o borghesi: vestirsi da pezzenti era il loro modo di distinguersi, loro facevano il percorso inverso rispetto a noi (risate, NdI).

Lo stesso discorso non vale un po’ anche per il punk?

Hai ragione. Molti protagonisti della scena punk erano tutt’altro che proletari, venivano da ambienti altolocati, studiavano al college. Pensa a Joe Strummer, che era comunque una persona meravigliosa e assolutamente sincera. Il fatto è che per noi che arrivavamo da fuori Londra e non avevamo fatto le scuole d’arte, non avevamo letto Debord e tutte quelle altre stronzate, la difficoltà era doppia. Oltre a essere stati presi a bottigliate nei locali della provincia, dovevamo poi anche superare la diffidenza di chi faceva parte della “scena” e ci vedeva come dei campagnoli vestiti da damerini. Ma eravamo abbastanza duri per fregarcene, suonavamo già da parecchio rispetto della maggior parte dei punk della prima ora, e quello ci ha forgiati. Non avevamo paura di nessuno.

Uno dei temi ricorrenti, nei ricordi di tanti musicisti della tua generazione – intendo quelli emersi con il punk – è proprio il senso di isolamento provato durante l’adolescenza. L’esplosione del punk fu una specie di chiamata a raccolta per tutta una tribù di esclusi. È stato così anche per te? Ti sei sentito veramente parte di quel movimento, o quell’etichetta la vedevi come una forzatura?

Non so se è mai esistita una filosofia punk, ma se c’era io mi ci sono riconosciuto in tutto e per tutto. Parlo ovviamente del punk originario. È stata fatta troppa mitologia a posteriori su quel periodo, per me il punk è durato un anno e mezzo, forse anche meno. Ma è stata una liberazione, qualcosa di cui la nostra generazione aveva un maledetto bisogno. Tu non sei inglese e non hai l’età per ricordarti com’era la scena musicale intorno al ’76. Beh, te lo dico io: una merda. Non ne potevamo più, eravamo soffocati da schifezze americane come Fleetwood Mac, REO Speedwagon, Blue Oyster Cult…

Non siete poi andati in tour assieme, con i B.O.C.?

Lasciamo stare, ho dei ricordi tremendi di quel tour. Beh, insomma, la musica americana all’epoca era penosa, e noi dall’Inghilterra rispondevamo con quelle orribili pagliacciate glam o progressive. Non puoi immaginare quale scossa sia stata andare a vedere i Sex Pistols e i Clash al 100 Club o all’Hope & Anchor. Finalmente qualcosa in cui riconoscersi, fatta dalla gente della mia età e che si rivolgeva a gente della mia età. Musica vera, umana, anche se suonata con i piedi e cantata peggio. Nel primo album dei Jam si sente proprio quell’euforia, quel brivido che ti può dare soltanto la scoperta che tutto quello che pensavi finito per sempre era invece rinato di colpo.

Quindi tu sentivi una continuità tra la musica che amavi e i punk, nonostante la voglia di questi ultimi di fare piazza pulita del passato?

Come ti ho detto, il punk per me è durato un anno o poco più. Quello è stato il momento in cui i ragazzi si sono riappropriati della cultura pop, che aveva le sue radici nei Sixties e che è ciò che a me è sempre interessato. Dopo è venuta a galla l’etica del “destroy”, il nichilismo e tutto il resto, proprio perché si prendevano alla lettera slogan come “No Elvis, Beatles or Rolling Stones in 1977”. Ma quelli appunto erano solo slogan, non ci credevano neanche i Clash. Che infatti poi hanno pescato molto dal passato, in particolare dalla musica nera. Anche per questo sentivo molta affinità con loro, nonostante le differenze di stile. Avevano un’attitudine positiva. Raccogliere la fiaccola e andare avanti, non distruggere tanto per distruggere.

I Jam, comunque, erano atipici non solo per quel che riguarda la musica. Nel bel mezzo di una rivoluzione come il punk, che inevitabilmente era anche una ribellione contro i genitori, tu ti sei scelto come manager tuo padre.

Beh, ma mio padre è sempre stato il più punk di tutti! È un vero personaggio, quello che si può definire un “good fella”. Per certi versi è il manager ideale. Ti dà entusiasmo, ti supporta, all’epoca poteva anche fare da guardia del corpo visto che da giovane era stato pugile. Senza contare che in fatto di bevute sotterrava chiunque.

Qual è il disco dei Jam che riascoltato oggi ti sembra più attuale?

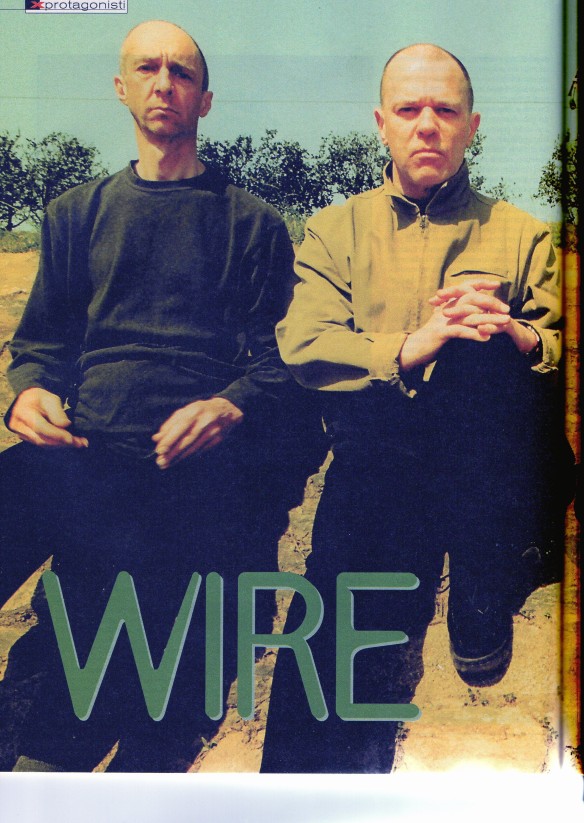

Mi piacciono ancora tutti, anche se mi capita di metterli su molto di rado. Non c’è un solo album del quale non sia soddisfatto, neppure This Is The Modern World che probabilmente è il più debole di tutta la mia discografia. Forse di qualche canzone, retrospettivamente, si può dire non sia granché, ma ogni album aveva qualcosa di buono per l’epoca. Forse il mio preferito rimane Sound Affects, che probabilmente è quello che oggi sembra meno datato. Credo dipenda dal fatto che aveva questo suono di chitarra angolare, distorto, un po’ stridente. A quel tempo ero influenzato dallo stile di gruppi come i Gang Of Four o gli Wire, che adesso stanno tornando di moda.

Si sono addirittura riformati, eventualità che temo possiamo escludere per i Jam.

No way. Sarebbe come resuscitare un cadavere. Quella storia si è esaurita con The Gift. Tutto quello che potevamo dare come band lo abbiamo dato in quei cinque o sei anni. Io volevo muovermi in altre direzioni, Bruce e Rick avevano dei limiti ben precisi e preferivano accontentarsi di riscrivere altre venti o trenta Going Underground. Perfetto. È stato bello, addio. Non aveva senso continuare allora, ne avrebbe ancora meno ricominciare adesso.

Quando è stata l’ultima volta che hai incontrato gli altri due Jam?

Quando ho detto loro che il gruppo era finito. Da allora non ci siamo più incrociati, che motivo ci sarebbe? Non so cosa facciano oggi. Qualcuno mi ha detto che Rick Buckler suona in una tribute–band dei Jam.

Oh, mio dio.

Sì, è triste. Ma ognuno vive la sua vita come crede.

Il passaggio dai Jam agli Style Council coincise con un cambiamento nella tua musica, ma non solo. Improvvisamente emersero anche altri riferimenti culturali ed estetici. I Jam erano una quintessenza di “inglesità”, gli Style Council citavano Sartre, l’internazionale socialista e il cappuccino. Cos’era, una svolta esistenzialista?

No, non mi spingerei a tanto. Diciamo che era un mutamento più estetico che culturale, per usare le tue parole. È vero, uno ascoltava i pezzi dei Jam e si immaginava sempre questa Union Jack gigantesca, poi arriviamo io e Mick Talbot fotografati con la Torre Eiffel alle spalle, i café bleu, le Vespe d’epoca… Vedi, è il solito discorso della cultura pop. Noi inglesi contribuiamo con la musica, ma per tutto il resto siamo un disastro. Le cose migliori le prendiamo dall’estero, che siano i vestiti, il design o il caffè espresso. Negli ultimi quindici anni la situazione è migliorata, Londra si è europeizzata, siamo diventati trendy anche noi, ma nei primi anni ’80 c’era un’atmosfera di chiusura totale verso l’esterno. Non ne potevo più di quella mentalità insulare. Andando in tour con i Jam avevo scoperto la qualità della vita di paesi come la Francia, l’Italia, la Spagna. Poi tornavo in Inghilterra, con in mente quei bar favolosi di Roma o Parigi e mi ritrovavo nel solito pub puzzolente del cazzo. Il legame con la Francia, comunque, era anche di carattere musicale. Quando ho iniziato con gli Style Council ero nel mio periodo Blue Note, e in Europa i veri cultori e custodi del jazz sono sempre stati i francesi.

Con Our Favorite Shop però tornasti a esibire la tua britannicità. A parte la copertina che raffigurava la bottega dei sogni di qualsiasi mod, le canzoni commentavano con parole inequivocabili la situazione inglese del periodo. In Come To Milton Keynes, dove ti scagli contro i piani edilizi che trasformano il volto dei piccoli centri, sembra quasi di riascoltare l’elogio della “cara vecchia Inghilterra” del Ray Davies di Village Green Preservation Society.

Può essere. Ho sempre sentito molta affinità con Davies, che ritengo uno dei più grandi autori inglesi nella storia del pop. Nel senso che è stato uno dei pochi a parlare di realtà inglesi, come il sistema di classe o la decadenza della piccola borghesia, quando tutti scimmiottavano l’America. In realtà, per quanto ami i Kinks e in particolare quell’album, credo che ci siano delle differenze. L’Inghilterra per cui Ray ha nostalgia è idillica, non è mai esistita se non in cartolina, e lui intelligentemente se ne serve come metafora. In Our Favorite Shop volevo parlare di questioni reali, della situazione sociale di quegli anni. La crisi delle Trade Unions, l’impoverimento della classe lavoratrice…

Infatti in quel periodo toccasti l’apice del tuo impegno politico. Che giudizio dai oggi dell’esperienza Red Wedge, con la quale cercaste di mobilitare il mondo musicale contro il governo della Thatcher?

Absolute bullshit.

Ah.

Non fraintendermi. Giudico i risultati, non le intenzioni dei musicisti coinvolti. Gente come Billy Bragg o i Madness era sincera, credevano davvero di aiutare i minatori in sciopero e che si potesse dare un contributo all’abbattimento della Thatcher con qualche concerto gratuito e degli sticker sulle copertine dei dischi. Abbiamo visto come è andata. Eravamo troppo ingenui a sperare di poter cambiare le cose. Per carità, ci credevo anch’io. In quei giorni non potevi non schierarti, o stavi con i tories e la loro politica ultraliberista, o li odiavi a morte e avresti fatto qualsiasi cosa per mandarli via. Il problema è che gli artisti hanno l’illusione di poter incidere sulla realtà, ma l’industria dello spettacolo è in grado di svuotare di senso e di strumentalizzare qualsiasi iniziativa. Per la politica, oggi, o almeno per quel tipo di politica, non ho alcun interesse.

Ti definiresti ancora socialista?

Se proprio devo riconoscermi in una tradizione ideologica, sì, non ho nessun problema a dirmi ancora socialista. Ma non ha nulla a che vedere con la politica di oggi. Pensa alle opzioni che hai a disposizione: conservatori e laburisti sono indistinguibili, Blair è una Thatcher con il filtro. No, non me ne frega più niente della politica. La lascio agli altri, io scrivo canzoni.

Verso la fine dell’esperienza con gli Style Council ci fu un ennesimo cambiamento nella tua geografia musicale. Con Modernism: A New Decade cercasti di spostare il baricentro addirittura verso la house. Se quel disco, che per certi versi anticipava la fusione di tradizione rock e acid-culture, non fosse stato cassato dalla Polydor, credi che il sodalizio con Mick Talbot avrebbe potuto continuare?

Non penso. A quel punto la vicenda degli Style Council si era esaurita. Avevamo perso entusiasmo tutti. La casa discografica, il pubblico, Mick, io stesso. Sia io che lui avevamo messo su famiglia, e non eravamo così felici di farci sottrarre del tempo da dedicare ai figli per promuovere dischi che non avrebbero avuto successo comunque. Non ho idea dell’accoglienza che avrebbe ricevuto Modernism. Era un po’ troppo in anticipo sui tempi, non so quanto pubblico nuovo avremmo potuto attirare. Quanto al mio, gran parte era scandalizzata dal fatto che mi dedicassi a musica da discoteca.

A quel punto, chiusa la pratica Style Council, sei sparito per un paio di anni.

Ero senza contratto, senza un progetto, ma soprattutto senza energie. Un po’ come quando era finita con i Jam, solo che allora avevo immediatamente ricaricato le pile ed ero tornato subito in pista con Mick. Nel 1990 ero invece completamente svuotato. Per due anni mi sono preso cura della mia famiglia, ho riascoltato i vecchi dischi della mia collezione, sono tornato a rifugiarmi a Woking. Puoi chiamarlo un periodo di riflessione, se vuoi. La realtà è che pur continuando a scrivere canzoni, quelle che poi sono finite sul mio primo album da solo, mi mancava terribilmente il contatto con il pubblico. La febbre da palco, quella è una malattia da cui non si guarisce mai. Così a un certo punto mi sono detto “al diavolo, riproviamoci” e sono tornato a fare concerti. L’impatto fu terribile, mi trovai a suonare davanti a meno di cento persone per sera. Era come se qualcuno mi avesse preso per il collo e riportato ai primi tempi con i Jam, quando ci sbattevamo nei pub del Surrey.

Però hai risalito subito la china. Wildwood e Stanley Road sono diventati dei classici del rock inglese degli anni ’90. Il loro successo ti ha colto di sorpresa?

Quello di Wildwood sicuramente. Quando uscì Stanley Road ero già più preparato, anche se certo non mi aspettavo un numero uno in classifica e il disco di platino. Sono due ottimi dischi, anche se molto diversi come impostazione. Wildwood è quanto di più vicino al folk abbia mai fatto, ha delle eccellenti canzoni ma una produzione che non mi ha mai esaltato più di tanto. Su Stanley Road invece ha funzionato tutto alla perfezione, ho potuto concentrarmi maggiormente sul suono visto che i pezzi erano già stati rodati dal vivo. Non è un album che riascolto spesso. Alcune canzoni oggi mi sembrano troppo oscure, troppo intense. Ma è sicuramente uno dei lavori di cui sono più fiero.

In un’intervista, per spiegare il tuo nuovo approccio alla scrittura, ti inventasti una frase molto divertente: “mi sono messo ad ascoltare gli artisti che odiavo da giovane, quelli con la barba”.

Era vero. Subito dopo la fine degli Style Council mi sono avvicinato a un certo rock classico dei primi anni ’70 che quando ero giovane non consideravo proprio. Non che li odiassi, quei musicisti, i nemici erano altri. È che a diciott’anni avevo troppa frenesia in corpo per fermarmi ad ascoltarli. È musica che richiede concentrazione, dedizione, e io all’epoca non potevo concedergliene. Sto parlando di Neil Young, dei Traffic, di Van Morrison, di Nick Drake. Soprattutto Drake, che per me è stata una tardiva ma bellissima scoperta. La prova che la grande musica può cambiarti la vita anche molto dopo l’adolescenza.

A proposito di adolescenza, come giudichi le giovani leve del pop inglese? C’è qualche nuovo gruppo che ti piace?

Penso che sia un momento fantastico per la musica pop, in Uk. Se accendo la radio, rispetto a dieci o quindici anni fa la percentuale di canzoni che mi piacciono si è alzata notevolmente. In giro ci sono band con un suono energico ma che sanno scrivere anche grandi melodie. I Maxïmo Park, gli Ordinary Boys, i Subways, solo per dirti i primi che mi vengono in mente.

Tutti gruppi in qualche modo influenzati dai Jam. Ma tutto questo guardarsi indietro non è contrario allo spirito del “modernismo”?

Non penso che questi ragazzi vivano nel passato. Hanno un sound contemporaneo, attuale. Poi, è chiaro, hanno le loro influenze. La cultura pop non si propaga nel vuoto. Tutti abbiamo preso spunto dalla musica che ci ha preceduto, ma non ci vedo nulla di male in questo.

Compri ancora molti dischi? Oppure ti sei convertito anche tu alle nuove tecnologie?

Non parlarmi di i-pod, mp3 e roba del genere. Non la capisco, non voglio capirla. Sarà anche diventato tutto molto più comodo e veloce, ma per me l’ascolto della musica non ha niente a che fare con la velocità. Sono di un’altra generazione, quella di chi i dischi li ascoltava davvero, non si limitava a sentire un pezzo e poi se non gli piaceva lo cancellava dal computer. Sì, continuo a comprare tonnellate di dischi, quando ho tempo per andare nei negozi. È una droga, non posso farci niente.

Se dovessi partire per un viaggio lunghissimo e potessi portare con te solo un disco, un libro e un film, quali sceglieresti?

Wow, queste sono le domande che mi mandano in crisi. Allora, vediamo. Il disco sarebbe Odessey And Oracle degli Zombies. Il libro… oh God, non sono mai stato un grande lettore… potrei portarmi un libro fotografico, magari. Richiederebbe meno concentrazione. Al cinema vado pochissimo… senti, se ti dicessi tre dischi va bene lo stesso?

Ok, il viaggio è il tuo.

Allora aggiungi Village Green Preservation Society dei Kinks e A Love Supreme di John Coltrane. Ecco, diciamo che così potrei partire felice.

(da Mucchio Extra n.20, inverno 2006)

HUMAN SWITCHBOARD: DALL’OHIO, CON AMORE E CON SQUALLORE.

Avete presente la California? Sole, spiagge, oceano, gente (apparentemente) sana, bionda e bella. Bene, adesso provate a visualizzare il suo esatto opposto: signore e signori, benvenuti a Cleveland. Se è mai esistito un posto che ha fieramente incarnato la definizione di buco di culo degli Stati Uniti – o shithole, per dirla con le parole di quel caso umano con i capelli punk attualmente residente alla Casa Bianca – è proprio la città dell’Ohio a metà degli anni Settanta. Ma la prestigiosa qualifica si potrebbe estendere anche alla vicina Akron: nel complesso, un’area urbana in un tale stato di decadenza da far sembrare le contemporanee Manchester, Liverpool e Sheffield delle amene cittadine rinascimentali. Adagiata su un fiume che ogni tanto si incendia a causa dell’inquinamento e dal quale vengono su cadaveri di pesci avvelenati (immagine che la Radar Records utilizzò per pubblicizzare Datapanik in the Year Zero dei Pere Ubu), sventrata da una ristrutturazione edilizia selvaggia, punteggiata da tralicci in disuso e acciaierie chiuse, popolata di disoccupati per quali il no future è un’opzione tragicamente reale e inevitabile, Cleveland intorno al ’76-77 è una Zona Morta nella quale, come è sempre accaduto da che rock’n’roll è rock’n’roll, non potevano che spuntare meravigliosi fiori marci, rifiuti tossici dai quali estrarre nuova energia pulita (si fa per dire).

A ripensarci, la lista delle band locali che hanno impresso a fuoco il loro marchio sulla storia del punk e del post-punk americano è impressionante, se si considera che posto infame e senza un domani fosse quello. Ci sono ovviamente gli Ubu e la loro ascendenza Rocket from the Tombs, da cui germinano anche i futuri espatriati sulla Bowery newyorkese Dead Boys. Ci sono i Pagans e quei drop out senza speranza degli Electric Eels, ma anche delinquenti oggi dimenticati come Mirrors, Styrene, Chronics, Friction e antesignani come i bizzarri punk-funkers 15-60-75/Number Band. Da Akron, a trenta chilometri di distanza, là “dove il sogno americano finisce”, arrivano invece pesi massimi come Devo e Cramps e pesi piuma come Bizarros e Chi-Pig, senza contare nativi celebri come Chrissie Hynde, Jim Jarmusch (che in gioventù aveva una sua punk band, i Del-Byzanteens) e Robert Quine.

E poi ci sono, esattamente a metà strada tra le due città, gli Human Switchboard.

Due ragazzi e una ragazza. Distanti, almeno in apparenza, dal lercio sotto-mondo che abbiamo appena evocato: per stile, influenze musicali, suono, approccio, abitudini di vita. Eppure totalmente immersi in quell’ambiente, tramite decine di fili intrecciati che ne fanno a pieno titolo dei prime mover della scena dell’Ohio nonché uno dei suoi motori più o meno immobili. La parabola della band non è stata breve, coprendo un arco di tempo che va dal ’77 all’84, ma il nome del “centralino umano” – immagine che avrebbero potuto utilizzare i Devo, pienamente calata in quel contesto di tecnologia putrescente e umanesimo futurista e futuribile – appartiene più all’area del mito che della cronistoria punk/wave. C’è sempre stato un alone sfocato intorno a loro: in parte dipeso dalla scarsità di testimonianze dirette, articoli e interviste – ancora oggi in rete si trova ben poco – e molto da un’eredità discografica non solo smilza ma per lungo tempo pure difficile da reperire, se non a prezzi assurdi. Oggi con un paio di cliccate su Discogs ci si può portare a casa tutti gli Human Switchboard che servono senza dover accendere mutui, ma nei tardi anni Ottanta e primi Novanta un album come Who’s Landing in My Hangar? – per non parlare del bootleg dal vivo, dei singoli 7” e della famigerata cassetta della ROIR intitolata Coffee Break! – rappresentava una sorta di Sacro Graal. Fossero girati di più quei dischi, se una Edsel o una Demon qualsiasi li avesse ristampati quando era ora, sarebbero diventati un punto di riferimento imprescindibile in quel periodo cruciale posteriore agli ultimi fuochi new wave, all’incrocio temporale tra indie americano, garage revival (ah, quel Farfisa! più che un indizio, una pistola fumante) e pre-grunge. Così invece, per chi se li era persi in diretta (quasi tutti), Human Switchboard era semplicemente un nome da bisbigliare con reverenza perché citato da questo o da quell’altro dei protagonisti del rock underground di allora, ma che pochi avevano davvero messo alla prova dell’ascolto. Destino simile a band tipo Mission of Burma o Pylon, per capirsi.

La storia tra Bob Pfeifer e Myrna Marcarian inizia dove spesso iniziano le storie tra un ragazzo e una ragazza americani: al college. E prosegue dove tutte le storie tra un ragazzo e una ragazza dovrebbero proseguire: in una band e in un negozio di dischi. I due si incontrano peraltro lontano dall’Ohio, e precisamente in quella Syracuse University newyorkese frequentata quindici anni prima da Lou Reed e Sterling Morrison. Nomi non del tutto irrilevanti nell’educazione sentimental-musicale di Bob e Myrna, e tutto sommato la coincidenza ha un suo senso. Serendipity, dicono laggiù. Scoccata la scintilla tra il chitarrista dinoccolato di origine slovena e la brunetta di buona famiglia tastierista dilettante, è già ora di tornare nella Cleveland natia e mettere su una band insieme al batterista Ron Metz, vicino di casa di Pfeifer. Neanche il tempo di fare le prime prove in cantina e i tre si trasferiscono al campus della Kent State University per proseguire lì gli studi. Sì, esatto, quella Kent State. L’alma mater immortalata in Ohio di Neil Young, quella in cui sette anni prima la Guardia Nazionale aveva steso a fucilate quattro ragazzi che partecipavano a una manifestazione contro il Vietnam (manifestazione alla quale avevano preso parte anche i futuri Devo Gerald Casale e Mark Mothersbaugh, amici di una delle vittime: altre coincidenze…). Senza aver suonato neanche un concerto in birreria, i tre pubblicano subito un EP, uscito in formato 7”. All’epoca girava così: si andava di corsa. I quattro brani dello Human Switchboard EP (che altre fonti chiamano Fly-In Sessions, titolo che peraltro non appare sulla copertina del disco) vengono registrati con l’aiuto al mixer di papà Ubu, David Thomas. Uno che ha sempre avuto un testone pieno di idee, ma che non è precisamente Phil Spector. Le canzoni dell’EP sono ruvide, secche, delimitate da contorni ben definiti e bordi taglienti. Dilettantesche, ma con stile. Sul lato A Fly-In apre con passo robotico per poi distendersi verso il finale, fornendo nel testo una specie di prontuario per fare breccia nel cuore di una ragazza: poche regolette semplici, cose tipo “tell her she’s your love your dream your everything/ whisper sweet somethings in her ear anytime/don’t go too far/ it’s your first night and it’s’ your first day/ love her like a woman and you know it will be alright”. Più minacciosa e marziale Distemper, che contraddicendo i consigli di bon ton del brano precedente si rivolge con toni abbastanza grevi e lampi di erotismo nevrotico a una lei paragonata a un “jelly roll” e una “bowling ball”, con capelli “that look just right” e “pants a little too tight”. Girato il dischetto, si viene accolti da un “hey!”, una chitarra rockabilly e un giro di Farfisa che sembra preso di peso da Liar Liar dei Castaways. Shake It, Boys è la rivincita femminile sul maschilismo neanche troppo dissimulato del lato A, purissimo rock’n’roll con la voce da ragazzaccia di Myrna Marcarian a dare un tocco di soave innocenza fifties. Ancora le tastierine garage sugli scudi in San Franciscan Nights, ma qui Myrna si limita al controcanto lasciando nuovamente sazio al timbro acidulo da Lou Reed incarognito di Pfeifer, che racconta di nottate californiane passate a cazzeggiare su e giù per Frisco, “wishin I was in some bed in Cleveland” , alla ricerca di una donna qualsiasi ma purtroppo “you make down to Berkeley and find out they all went gay”. Cinismo velvettiano e orgoglio provinciale del Midwest, caratteristiche che la foto in bianco e nero in copertina sembra riassumere in una posa sottoesposta: i tre si nascondono dietro gli occhiali da sole di prammatica, la Marcarian pare una versione più giovane e ancora più asessuata di Moe Tucker mentre Pfeifer e Metz hanno in testa delle coppole che li fanno sembrare due papponi sfigati.

Immagine ripresa, questa volta però disegnata e non fotografica, sulla cover del secondo 7”, inciso nel marzo del ’78 tra un semestre e l’altro alla Kent State. I Gotta Know/No! viene messo su vinile negli studi Suma di Akron e come l’EP esce sotto l’egida della fantomatica Under the Rug Productions, “etichetta” personale del gruppo. L’attacco a passo di rumba di I Gotta Know è un falso segnale, si tratta semplicemente di un’altra asprigna caramella pop-punk doppiata sul retro da uno scaracchio settantasettino che miscela Seeds e Sex Pistols. Neanche il tempo di posare la puntina e i due pezzi sono già finiti, in ossequio al culto della concisione dell’epoca. Tutto molto fast & nice, ma per ora niente che faccia presagire la magnificenza dell’album a venire (per il quale si dovranno aspettare, peraltro, ben tre anni). Siamo sui livelli da catalogo Bomp! minore, e gli Switchboard non paiono avere artigli abbastanza affilati e neppure la cazzimma necessaria per poter fare il salto in avanti come alcuni loro illustri concittadini. Per cui, in quel ’78 che vede The Modern Dance e Q:Are We Not Man? A: We Are Devo diventare instant-classic di una “cosa nuova” che ancora non esiste, Myrna a Bob tornano a Cleveland e aprono un negozio di dischi, attività che li sosterrà economicamente (eh sì: c’è stato un tempo in cui vendere dischi ti sosteneva economicamente) mentre ponderano sul futuro, affinano il suono, scrivono canzoni e – ultimo ma non ultimo – cercano un’etichetta che li faccia uscire dal girone delle auto-produzioni da amatori. Mentre cominciano a suonare al di fuori del perimetro Cleveland/Akron/Kent, spingendosi fino a Hoboken, Boston, Washington e persino nella Grande Mela, dove diventeranno di casa in club come l’Hurrah, incidono un terzo singolo con il contributo della succitata Numbers Band. Prime of My Life, propulsa dai fiati sgangherati dei concittadini, ha un bel tiro swing-punk ma è il retro In My Room, lento ruminare notturno e psichedelico guidato dalle linee vocali sgraziatissime e singultanti di Pfeifer, a rubare la scena. Un pezzo che avrebbe fatto la sua porca figura su Blank Generation di Richard Hell e i suoi Voivoids, per dare l’idea. Si sente che i ragazzi stanno crescendo e che hanno in canna qualcosa di sorprendente, e a captare i segnali prima di chiunque altro, come spesso accadeva in quegli anni, sono oltreoceano le antenne dritte della Rough Trade. L’etichetta di Geoff Travis commissiona un singolo da tre brani, che alla In My Room di cui sopra abbina due pezzi nuovi, Who’s Landing In My Hangar? e I Can Walk Alone. Il singolo per qualche ragione non viene fatto uscire, ma intanto la band, sfruttando il passaparola e i link tra etichette, si accasa presso la Faulty Products, sussidiaria della I.R.S. Ci siamo quasi: è tutto pronto per l’esordio sulla lunga distanza. Alcuni dei brani che ne faranno parte vengono anticipati dalla scaletta del bootleg dal vivo intitolato – viva l’originalità – Livee uscito (si fa per dire: 1000 copie di tiratura semi-clandestina) nel 1980. Per chi volesse farsi un’idea di come fossero sul palco gli Human Switchboard può essere un reperto interessante e su internet si trova facilmente, ma per un’impressione veloce possono bastare anche quei due o tre video su YouTube, con il trio – in realtà quartetto: c’è anche il bassista Steve Calabria – ripreso al Peppermint Lounge nel 1981. L’anno in cui, finalmente, esce il loro primo, e disgraziatamente ultimo, lp.

Siamo nel 1981. E’ iniziato da poco un nuovo decennio, ma già se ne sta rimpiangendo un altro. La nostalgia per i Sixties fa parte del dna di molta musica underground degli Ottanta, ma la sua manifestazione più interessante non è, a ripensarci, quella del puro revival formalistico – benché divertente e per certi versi necessario – che animerà la scena garage-psych dalla metà del decennio in poi. Il vero fascino di quell’unione innaturale tra le aspirazioni di due epoche totalmente agli antipodi stava proprio nei riflessi antichi che lambivano dischi come Who’s Landing in My Hangar? Oppure quelli dei B-52’s. O l’esordio dei Feelies. O saltando dall’altra parte dell’Atlantico la psichedelia riverniciata di Teardrop Explodes e Echo & the Bunnymen. Insomma, ci siamo capiti. Musica calata nel proprio tempo, con tutte le ombre e le inquietudini e i nervi a fior di pelle e la n.o.i.a. di quel periodo, ma con quei fugaci lampi di luce e ottimismo che riportavano a momenti più felici. Bastava un accordo jangle, un giro d’organo, una melodia lineare ed eccoli lì, i convitati di pietra: i formidabili, indimenticabili, fotuttissimi anni Sessanta. Il contrasto che ne scaturiva era irresistibile. Tutti i nomi fatti più su possono essere spesi come riferimenti parlando delle dieci splendide canzoni di Who’s Landing… e molti altri se ne potrebbero citare. Gli inevitabili Velvet, Blondie (sopratutto per quanto riguarda le due canzoni cantate e co-firmate dalla Marcarian, in apertura delle due facciate: (Say No) to Saturday’s Girl e I Can Walk Alone, che nell’attacco di chitarra ricorda in modo assurdamente perfetto una canzone di qualche anno dopo, Looking for Lewis and Clark dei Long Ryders) e forse più di ogni altro i primissimi Modern Lovers. In diversi momenti del disco, tastiere alla Jerry Harrison a parte, viene a galla quella sorta di disperata innocenza che connotava il giovane Jonathan Richman, prima che diventasse un cartone animato vivente. In canzoni come (I Used To) Believe In You, In This Town, Book on Looks, ma in generale in tutto l’album c’è una dialettica costante tra corruzione e rifiuto della stessa, tra ricerca della semplicità e della purezza nei sentimenti e nelle cose della vita contrapposta all’abitudine psicotica – già molto anni Ottanta, in effetti – di complicarsela, la vita. Quello che non c’è è un attimo di respiro. La tensione non cala mai, dall’inizio alla fine, ed è un piccolo miracolo di dinamismo applicato. Nelle note sul retrocopertina, il giornalista e amico della band Tom Carson scrive: “C’è un senso di cose ridotte alla loro essenza, di disperazione da tre del mattino, esacerbata dalla furia e dal divertimento o da entrambi, qualcosa che all’inizio sembra fatalismo ma che in effetti è la più pura, glaciale forma di rabbia rispetto a come vanno le faccende nel mondo. Si può dire di loro la cosa migliore che si possa dire di una band di rock’n’roll: mentre li ascolti, ti sembra di sentire la verità”. Oppure, se non proprio la verità, quantomeno la realtà. I brani di Pfeifer sono uno studio della quotidianità, una lente solo leggermente distorta posata sulle dinamiche di coppia, sugli oggetti che ci circondano, sulle imperfezioni della vita di ogni giorno. Un approccio minimalista che tuttavia diventa strumento di riflessione su questioni più grandi e universali, e in questo si può istituire un collegamento con un altro trio formato da due uomini e una donna, musicalmente lontanissimi ma tematicamente affini: gli Young Marble Giant. Esiste qualcosa di più – ehm – new wave di questo? E tutto ciò si concentra nel punto focale – e capolavoro – dell’album: Refrigerator Door. Kurt Cobain, uno dei mammasantissima che hanno dichiarato il loro amore per gli Human Switchboard (altri iscritti al club: Mark Lanegan, Chris Cornell, Elvis Costello e i Beastie Boys) l’aveva definita “la Stairway to Heaven del punk”. Qualcuno non lo vedrà esattamente come un complimento, ma sostituendo il misticismo fricchettone con la nevrosi suburbana, e la Terra di Mezzo con un monolocale puzzolente della periferia di Cleveland, ci può stare. In un bellissimo articolo sugli Human Switchboard (uno dei pochi rintracciabili in rete), il critico Michael Baker descrive così la canzone, utilizzando immagini stranamente simili a quelle di Carson: “sette minuti e mezzo che introducono a un mondo di amore e freddezza, di transitorietà e momenti di indecisione, di aspettative infrante e promesse non mantenute. Musica che racconta di rotture sentimentali e bar squallidi e vecchio giornali e sigarette fumate alle quattro del mattino”. Tensione che monta lentamente, di nuovo, ma senza rilascio. Le due voci di Pfeifer e Marcarian sviluppano una conversazione intima che a un certo punto si avvita su se stessa e parte per la tangente della non-comunicazione assoluta, con gli “uh la la la la” di Myrna che contrappuntano in modo surreale le frasi in sloveno di Bob, nelle quali si intravede addirittura il fantasma di Psycho Killer dei Talking Heads.

Who’s Landing in My Hangar? è un UFO che attraverso il cielo dei primi anni Ottanta, lasciando una scia luminosissima e andando a schiantarsi da qualche parte nell’oceano. La vicenda degli Human Switchboard durerà ancora tre anni, ma non ci sarà un seguito su vinile. Ce ne sarà, tutt’al più, uno su nastro: la ROIR, etichetta specializzata in reperti punk-wave su cassetta (un titolo su tutti. il celeberrimo The Blow-Up dei Television) farà uscire nell’82 Coffee Break!, registrazione di un concerto tenuto all’Agora di Cleveland nell’autunno dell’anno precedente. Testimonianza interessante più che per la performance della band (la qualità sonora deficitaria non aiuta, in questo caso) per la presenza in scaletta di alcune canzoni inedite. Così come inedite sono una manciata di tracce sull’antologia Whos’ Landing in My Hangar- Anthology 1977-1984 (Bar-None, 2011), a oggi il tentativo migliore di sintetizzare su cd la storia degli Human Switchboard. Si tratta di incisioni fatte nell’83-84 in previsione di un disco per la Polydor, ovviamente abortito. Indicazioni preziose di come avrebbe potuto essere un secondo album della band, tra divagazioni country (Always Lonely For You), tentazioni funk (I’m Your Temptation), eccellenti esercizi pop (A Lot of Things). Si intravede persino un certo potenziale radiofonico che chissà, avrebbe potuto lanciare la band nella zona di confine tra l’underground e il maistream, magari sulla scia dei R.E.M. e gruppi simili. Ma il tempo ormai è scaduto: too little, too late. La parabola degli Human Switchboard si conclude a metà decennio, e poco si saprà delle successive esperienze dei tre. Pfeifer e la Marcarian in qualche modo rimarranno nell’ambito musicale, ma senza lasciare tracce significative. Tutta la loro storia, tutto quello che avevano da dire, è in quella manciata di canzoni che a distanza di quarant’anni bruciano ancora di vita, di gioventù, di urgenza. Canzoni che fiammeggiano sul crinale del tempo, come il fiume Cuyahoga nelle notti di Cleveland.

THE ARTIST FORMERLY KNOWN AS ANTICHRIST – Intervista a John Lydon (da Il Mucchio, luglio 2012)

John Lydon, ovvero l’intervista che non s’aveva da fare. Contrariamente a ciò che si può pensare, non per mancanza di disponibilità dell’intervistato. Tutt’altro. Dopo che vari contrattempi, abbastanza comici, hanno fatto slittare di un mese il nostro slot con mister PIL, il giorno prima del nuovo appuntamento telefonico ci viene chiesto di rimandare ancora di ventiquattr’ore. John ha un appuntamento con il dentista. Il dentista? John Lydon?? Siamo al trionfo del surreale: un po’ come sentirsi dire “Burzum oggi non può, deve andare a messa”.

Finalmente, il giorno dopo sentiamo esplodere nel ricevitore la voce meravigliosamente british – anzi: brrrrritish – dell’uomo che sosteneva di essere un anticristo. Il tono è sorprendentemente allegro anche se ogni tanto la dizione si fa rallentata (saranno gli effetti dell’anestesia). “Hallo, hallo-hallo-hallo, this is John Lydon speaking”. Giusto il tempo di chiedergli dove si trova – si avverte il rumore di un elicottero sullo sfondo – e di sorridere per la risposta (“Sono in spiaggia, a Malibu, questa che senti è la cazzo di polizia che gira”) che ovviamente cade la comunicazione. Capiterà quasi una decina di volte nei quarantacinque minuti di conversazione. Ogni volta penso “ok, è finita, adesso risponde con un fuck off e ciao”. E invece dopo ogni squillo John riprende a parlare imperturbabile, chiedendo alla fine con una gentilezza insospettabile se la risposta è chiara. Toh, guarda, pensavo di dover parlare con l’uomo più cattivo nella storia della musica e invece eccoti uno zio simpatico e un po’ sbiellato. Punk is dead, definitivamente. Naturalmente questo sarebbe il genere di considerazioni che lo farebbe incazzare a morte, per cui mi guardo bene dall’azzardare qualunque riferimento al ‘77, a McLaren, al nuovo giubileo della Regina (la tentazione è stata forte, però) e al solito rosario di luoghi comuni che l’ex Johnny Rotten ispira. D’altra parte, sarebbe anche piuttosto stupido. C’è un nuovo album dei PIL di cui parlare, un disco godibile e solidissimo del quale il suo autore è giustamente orgoglioso.

“È stato un divertimento totale, fare questo disco. Gioia pura. Cinque-sei settimane in studio, cercando di ottenere il suono più live possibile. Niente trucchi e sovra-incisioni. La mia voce è quella che senti nel disco, non c’è nessuna manipolazione. Canto in studio come canto dal vivo. Perché è questo che siamo oggi: vivi. Tutti credevano che i Pil fossero una storia sepolta, e invece eccoci qua, ladies and gentleman. E tutto quello che ti diciamo è vero, non c’è finzione”. Questo della “verità”, e dell’onestà nel presentare se stessi e il proprio prodotto (termine una volta molto caro a Lydon), è un tormentone che ricorre nelle risposte. Tiene moltissimo a sottolineare la trasparenza assoluta del suo rapportarsi al pubblico, il fatto di non mettersi su un piedestallo. Chiunque altro, nello showbiz e non solo, secondo Lydon è finto, ipocrita, phony. Usa talmente spesso quell’aggettivo che a un certo punto mi sembra di parlare con Holden Caulfield. E non ho mai trovato un musicista che ripetesse con così tanta insistenza la parola “valori”. “L’ho detto e lo confermo: i PIL sono i vostri unici amici nel mondo dello spettacolo. Perché sono umani. Perché non vogliono fregarti. Io non potrei mai truffare il mio pubblico, lo amo. Chiunque altro mente, tutti preferiscono l’immagine al contenuto. Phony artists, phony human beings. Io non ti vendo una falsa attitudine, non mi faccio propaganda come fossi una divinità secondaria. Sono uno di voi. Le mie canzoni parlano di ciò che condividiamo tutti quanti: la natura umana”. Per essere sicuro che capisca il concetto, mi fa anche lo spelling: h-u-m-a-n n-a-t-u-r-e.

In questo senso, dunque, si spiega anche l’inedita vulnerabilità mostrata in alcune canzoni, per esempio The Room I Am In. “Vulnerabilità, certo. Come tutti anch’io ho vissuto situazioni disperate, quando hai bisogno di attaccarti a qualcosa per non impazzire. Come quella da cui prende spunto quella canzone. Mi riferisco a quando ero in terapia di disintossicazione (non specifica da quale droga, NdI). Mi trovavo in una camera chiusa senza finestre. Desolazione assoluta. Chiusura totale verso l’esterno, e allo stesso tempo l’impulso di rompere la barriera. Un momento terribile, ma da quell’inferno se ne esce. Vedi, io voglio trasmettere quest’idea, che non ci si deve arrendere agli impulsi suicidi e alla disperazione. Sono John, un essere umano, e voglio condividere un’esperienza, non parlarti di cazzate su automobili e ragazze o della pace nel mondo”. Gli chiedo se un brano come Deeper Water tratta dello stesso argomento. “Certo. È un altro invito a trovare dentro di te la chiave per risolvere i tuoi problemi. Si deve imparare a nuotare contro la corrente: è un modo più intelligente per restare a galla, quando hai paura di annegare. Molto meglio che seguire i consigli di chi hai intorno, che ti manderebbero dritto a sfracellarti sugli scogli”. Quando si vuole trasmettere senza mediazioni la propria esperienza, come rimarca continuamente Lydon, l’autobiografismo diventa quasi inevitabile. E nei testi di This-Is Pil ce n’è parecchio. Soprattutto ricordi della Londra di quando il musicista era ragazzo – “My name is John, I come from London” è un verso che ricorre nel disco- a tratti dipinta con tonalità quasi nostalgiche. In Inghilterra più di un critico ha fatto dell’ironia su questa vena malinconico-patriottica, sottolineando velenosamente il fatto che Lydon vive da anni in California. “E quindi? Non posso parlare della mia città, o del mio paese? Sono nato e cresciuto a Londra. Devo forse negarlo? Lì sono le mie radici culturali, la mia famiglia, tutti i miei valori. Devo forse nasconderli, perché a qualche snob del Guardian dà fastidio? Chi dice queste cose è un idiota. Io parlo del cuore, e dico le cose come stanno. Sempre”.

Mi piace un sacco, gli dico, quando rimembri i tempi in cui il calcio “non faceva sbadigliare”. Sempre tifoso dell’Arsenal? “I’m recovering! (ride, NdI). Brutta annata, ma sì, sono sempre un supporter dei gunners. Il calcio oggi è diventato noioso perché sono noiosi i calciatori. Una volta li incontravi nel pub sotto casa, vivevano nella tua stessa dimensione sociale. Oggi hai questi robot miliardari con le sopracciglia rifatte che sgommano sulle loro Ferrari, non puoi avere un rapporto con loro. Quando ero ragazzo i calciatori si impegnavano di più perché potevi prenderli a calci in culo quando li vedevi per strada, ah ah ah”. Rimanendo in ambito sportivo, è vero che hai rifiutato l’invito a esibirti durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi con i Sex Pistols? “Ascolta, il mio gruppo sono i PIL adesso, non i Sex Pistols. Non capisco perché mi chiedano di fare delle cose con un gruppo che non è il mio. Mi avessero chiesto di andarci con i PIL, avrei detto sì, senza nessun dubbio. Anche se odio questo genere di celebrazioni, e penso che le Olimpiadi dovrebbero tenersi sempre in Grecia. Lì sono nate e lì devono rimanere”.